昨日は「ガラスの寺子屋」第3回でした。

講師は華道家の上野雄次さん。

15時スタートの講座なのに会場にいらっしゃったのは午前10時、車に満載の花材と共に登場、しかも作品を積載したこんな車で…

早々に会場に花を活けてくださり、空間がすでに上野さんのオーラで包まれます。

この講座、ガラスでどうやって食べていくかを学ぶ講座なんですが、講義ののっけから「花で感動させることではなかなか食えない。自分が本当にやりたい事はなかなか評価されにくい。どんなものが売れるの解らない…僕が食えてないから。」とのご発言。

まあ、2回までの講師は使う側、売る側でしたので今回は使う側と言っても同じ作り手でもあるので少し視点が違いました。

今回は講評を希望されている受講者の皆さんの作品を最初からテーブルに出して、それを例にとりながら、質問や意見を受けながらの進行。

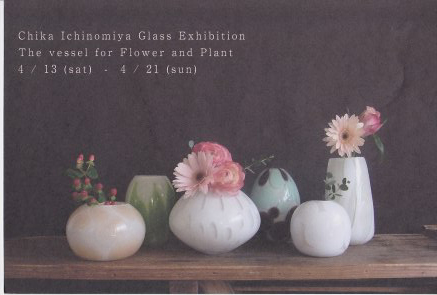

まずは華道における造形のお話で、「花活けにとって花瓶も作品の一部、全体で一つの造形を成すのでそこが駄目だと命取り。」「空間を支配することも考えるので場所により花器は考える。」と、花器は責任重大なわけですね。

そして植物の造形を見て人は何に対して感じているかを紐解いてくださいました。

それは「重力とのせめぎ合い」に対してで、一本の木が大きく広がる枝葉を支えるすごさ、活けた花の不安定ぎりぎりの緊張感に感動するのだと…

爪先立ちでバレエも例にとり、重力とせめぎ合って踊ってくださいました。

「一般の人には不安定なものは怖いのでは?」との質問には、「誰の何処に石を投げるのかという事。」と、つまりは前回の柳田さんのマーケティングと同じことで、一般の方がた向けのものなのか、華道家向けのものなのか考えて制作しなければいけないという事ですね。

講義は作品の講評を交えながら、どんな形が活けやすいのか、透明なガラスに活ける場合の活け方などお話しいただき、基本花がまっすぐ立てばよいので、誰でも活けられる理想的な形は一輪挿しであるとのこと。

その他にも技術技巧に裏付けされたシンプルなものに感動することや、華道家として活けにくそうな器だと「やってやるぞっ!」と受けて立ちたくなるお話などなど…

最後は作品を持ち寄った希望者何人かの器に実際に花を活ける実演へ。

写真は五十嵐智一さんの掛け花に活けたところ。

また、「重力との呼応」を活ける場面では会場全員ドキドキハラハラの場面もあり、最初から最後までテンション高いまんまなんと1時間40分オーバーの講座でした。

ガラスの寺子屋次回は6月30日(日) 講師は現代アートのギャラリー東京画廊オーナー 山本豊津さん

お申込みお問い合わせは、井上さんブログからどうぞ